蒋冬丽正在晾晒刚切割好的米豆腐块。 记者秦丽云 摄

一碗酸辣椒煮米皮,深受乡亲们的喜爱。记者秦丽云 摄

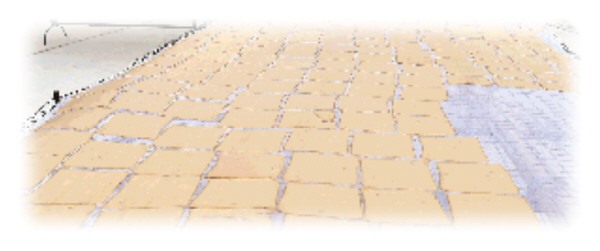

经过一天的晾晒,米豆腐块将变成米豆腐皮皮。记者秦丽云 摄

□本报记者秦丽云 通讯员李林军 蒋洪

秋高气爽,全州县龙水镇的稻田里,金色的稻浪随风起伏。当金黄的稻子在农人的忙碌中收进谷仓,龙水米皮这道当地特色家常美食,也迎来了一年中最佳的制作时节。

米皮,全称米豆腐皮皮,是龙水镇一带的特色小吃。当地人家在招待亲朋宾客时,米皮是必不可少的佳品。

10月11日清晨,龙水镇龙水村的村民蒋冬丽就在自家小院忙碌起来了。她从七八岁时跟着母亲做米皮,至今已有40余年。而蒋冬丽的祖辈,自清朝道光年间就在龙水古村的老街上制作米皮,且因制作技艺讲究,深受当地乡亲和往来客商的青睐。祖上技艺代代相传,蒋冬丽已是家族的第五代传承人。

如何把一粒粒普通的大米,做成一道特色美食?蒋冬丽用行动来回答这个问题。

新收获的优质大米,是制作米皮的必备材料。工序的第一步,就是清洗大米,并用石灰水浸泡4-5个小时。在浸泡的过程中,蒋冬丽开始剥蒜米。接着,这些蒜米被剁成蒜泥。米皮中为何要加蒜米呢?“蒜米独特的蒜香,会让制作好的米皮散发出一股特殊的香辣味,油炸后更是香脆。”蒋冬丽说,这个加蒜米的做法,正是他们家祖传制作米皮技艺中的诀窍之一。此外,蒋冬丽还提前准备好了约莫一斤的苦珠,也就是当地人从山上采摘而来的野生坚果。苦珠剥壳、打粉,加入米浆中,将为米皮增加不少山野的清新气息。

接下来的步骤是磨浆。将墙角边的磨浆机清洁完毕,蒋冬丽把大米倒入其中,并加上之前准备好的蒜泥,以及适量的食盐和清水。随着机器的运转,洁白的米浆缓缓流出,把桶逐渐装满。

红红的火苗从老房子屋檐下的土灶中蹿出,意味着可以煮浆了。米浆倒入大铁锅后,木铲子不停地翻动,不仅可以帮助米浆均匀受热,还可以防止铁锅底部的米浆被煮焦。蒋冬丽麻利地添柴,耐心地持续搅动木铲。其间,她还适时添加一些清水入锅。她告诉记者,煮浆持续近40分钟,既考验体力,也考验火候的把控等能力,更是米皮能否制作成功的关键环节。

近一个小时的熬煮,米浆变成了黏稠的米糊。蒋冬丽拿出一个长方体的木箱,垫上塑料膜,再把米糊倒入其中,开始了冻浆的过程。经过12个小时左右的冷却,米糊结成了冻块。接着,冻块被整箱倒了出来,被切成宽10厘米左右的豆腐状长条。“长条豆腐”放在平板上,一张传统的刮片工具——小弓登场。只见蒋冬丽先麻利地调整小弓上的直线的位置,然后从长条的头一直穿至末尾。如此重复50多次,一大长块的“豆腐”看似没有变化,实则已被分成了大小均匀的长方形薄块。一把快刀在手,长块又被分成长度约15厘米的三小块。

长长的晾晒架早就在院子里等候。蒋冬丽端着“豆腐块”放在晾晒架的一头,再把刮好片的米豆腐一块块用手分开,开始晾晒。记者注意到,这些米豆腐块,每块厚约1厘米,且大小一致,厚薄均匀。“这都是那个小弓的功劳。”蒋冬丽笑着告诉记者,小弓两侧的直杆上标有60个左右的刻度,每个刻度1厘米,弓上的直线根据直杆两侧的刻度对称地调整好位置后,随着手的推动,就能把米豆腐块割成均匀的薄块。

秋季天气晴好,一天的晾晒,让湿润、松软的米豆腐变成了干脆、紧实的米皮。夕阳西下,米皮被整齐地收入竹簸箕或者装入防潮的保鲜袋中,意味着米皮制作完成。

在龙水村,几乎家家户户都会做米皮。村民们做的米皮中,不仅有苦珠米皮,还有荞麦米皮、紫薯米皮和高粱米皮等。蒋冬丽说,只要乡亲们喜欢,都可以在制作米皮的过程中,加入自己喜欢的食材。而这些食材,都来自田间地头,虽朴素却健康。

其貌不扬的米皮,在制作完成的那一刻,成了当地村民的“心头好”。据龙水村的村民介绍,米皮与全州至味禾花鱼汤,称得上是绝配。米皮放入滚烫的禾花鱼汤中,经过鱼汤的浸泡,变得软而不糯,细腻而又筋道,口感极佳。若是把米皮当作火锅烫菜,它能吸取各菜之精华,滋味深厚,也是味美无穷。而在丰收的秋季,村民大多喜欢把米皮单独成菜,一大盆酸辣椒煮米皮,再撒点葱花,常常会被家人或客人在数分钟内一扫而光。在闲暇的日子里,村民们还喜欢把米皮油炸后做零食,咸香酥脆,佐以龙水姜茶,更是邻里围桌小憩的佳品。

繁琐的工艺,让普通的大米变成了一张张薄而透明的米皮;蒜米、高粱等的加入,又激发出米皮独特的爽脆和香味。而劳动人民的勤劳和智慧,更是让朴实的食材,赋予平淡岁月以恬静的美好和醉人的乡愁。